アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

2025.09.21

教員情報

渡邉助教が水田に生息するゲンゴロウ類の生活史・共存機構に関する論文を発表!

環境生命科学科の渡邉黎也助教らの研究グループは、水田環境に生息するゲンゴロウ類4種の成虫・幼虫の共存機構に関する論文を発表しました。成果は日本昆虫学会の英文誌「Entomological Science」より2025年9月19日にオンライン出版されました。

背景:

なぜ生息域の近縁な捕食者が共存できるのか?という問いは、群集生態学の古典的なテーマの1つであり、生物多様性の保全を考えるうえで重要なトピックです。ゲンゴロウ類は地球上の淡水環境において最も多様化したグループの1つで、これまでに世界中から4,300種以上が知られています。幼虫・成虫共に肉食性であり、しばしば同所的に複数種が確認されるため、捕食者共存機構を解明するための材料として期待されます。また、ゲンゴロウ類は湿地生態系における生物多様性の指標となる生物であり、それらの共存機構を解明することは湿地生態系の保全につながる情報を提供できると考えられます。

ゲンゴロウ類の共存機構に関して、これまで幼虫・成虫のいずれかに着目した研究が多く、両方を対象に時空間的なニッチ(生息地利用や食性)の違いを明らかにした研究はありませんでした。本研究では、捕食性で移動能力の低い幼虫期の方が、腐肉食性で飛翔移動できる成虫期よりも、種間で時空間的なニッチ分割が生じているのではないか?という仮説を検証しました。

方法:

日本全国の水田環境に広く分布するゲンゴロウ類4種(ヒメゲンゴロウ、シマゲンゴロウ、コシマゲンゴロウ、クロゲンゴロウ)を対象に、幼虫・成虫の年間を通した生息地利用の季節変化を調査しました。調査は、茨城県の水田2箇所と溝1箇所、池1箇所にて、2年間実施しました。個体数の季節変動を調べるため、タモ網による掬い取りにより得られた幼虫・成虫の数を記録しました。また、成虫の生息地間の移動や寿命を推定するため、標識再捕獲調査を実施しました。さらに、夜間の直接観察により幼虫・成虫の食性を調査しました。

結果:

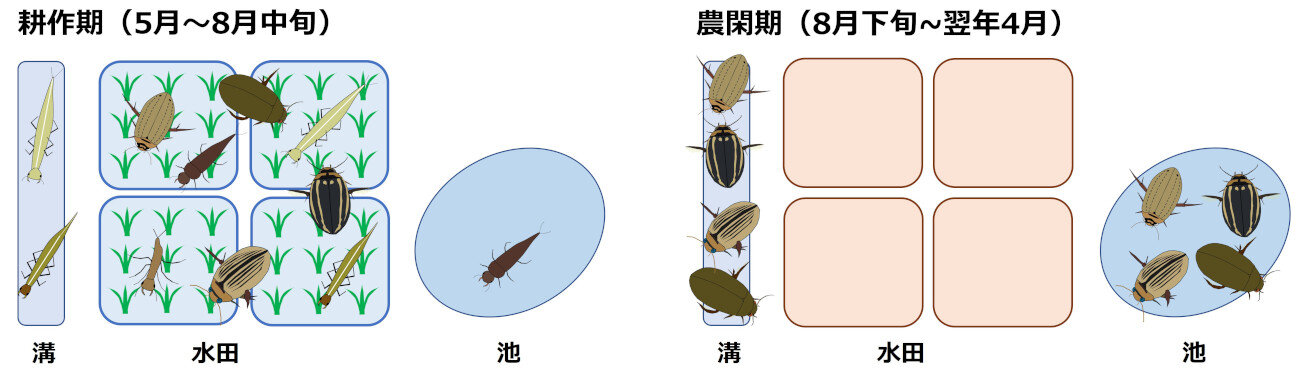

仮説通り、成虫の生息地利用は種間で類似しており、耕作期である5~7月には水田を利用し、水田落水後の8月以降は溝または池に移動しました。ただし、越冬場所には種間差があり、クロやヒメは冬季も水中で確認される一方、シマ・コシマは11月以降は水域からみられなくなり、陸上越冬する可能性が改めて示唆されました。実際、すべての種で水田で捕獲されていた個体が溝・池にて再捕獲されました。

一方、幼虫の生息地利用や出現時期には種間で差がみられ、ヒメは出現時期が他種より早く、池で個体数が多く、シマ・コシマは出現時期は類似するものの、シマは水田と溝で同等の個体数がみられました。クロは他種よりも出現時期が遅く、水田と溝をともに利用していました。また、食性については特に幼虫期に種間差が確認され、幼虫期の生息地利用や食性の種間差がゲンゴロウ類の共存を促進していると考えられました。

したがって、ゲンゴロウ類の種多様性を維持するには水田環境において多様な水域タイプが必要であると考えられます。

論文情報:

Watanabe R, Ohba S, Sagawa S (2025) Diverse habitats promote coexistence of sympatric predaceous diving beetles in paddy environments. Entomological Science, 28: e12601.