動物と人間のより良い環境を作る

動物関連のスペシャリストになる

動物と人とを取り巻く問題を総合的に学び、愛玩動物看護師を中心とした動物関連のスペシャリストを育成するほか、ライフサイエンスの分野で活躍できる人材を育成。動物看護・動物実験・人間動物関係学の3つの分野から動物業界の専門知識や技術を身につけます。

動物生命科学科Animal Science

NEWS

アート&サイエンスが

「わたしの学び」を変える

学びの内容がわかる学科の特徴

動物科学技術を学ぶ

動物科学技術 Animal Science and Technology を学ぶということは、科学的根拠に基づいた技術をもって動物に関わるということです。経験や勘だけに頼る技術ではなく、生命科学を基礎から応用までしっかりと学ぶからこそ身につけられる技術が今、世界で必要とされています。

動物看護:「教育動物病院」で専門的かつ実践的に学ぶ

動物看護には、獣医師をサポートする高度な知識や技術はもちろん、飼い主とのコミュニケーション能力も必要です。本学科では、愛玩動物看護師が動物医療の現場で真の専門職として活躍することを目指し、講義と組み合せて付属教育動物病院での実習を軸に学びます。さらに実際の外来診療に参加することで、飼い主とのコミュニケーションや診療現場を経験することができます。学んだ知識や技術をどう活かすのか、「考える愛玩動物看護師」になるための環境が整っています。

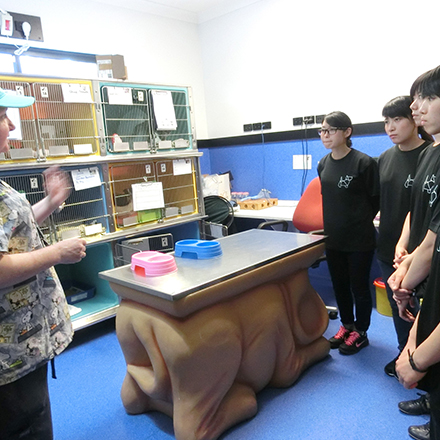

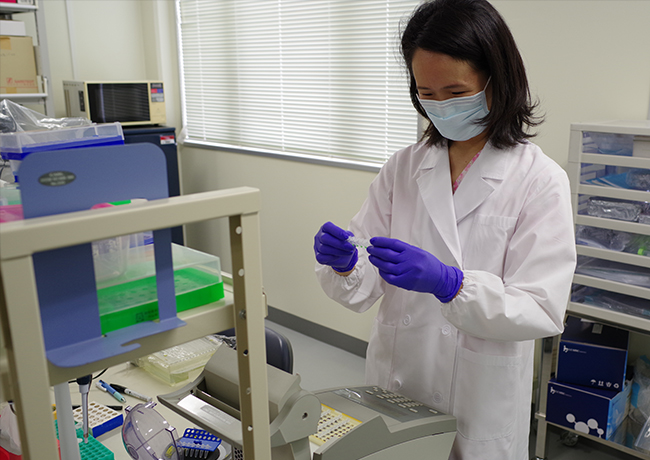

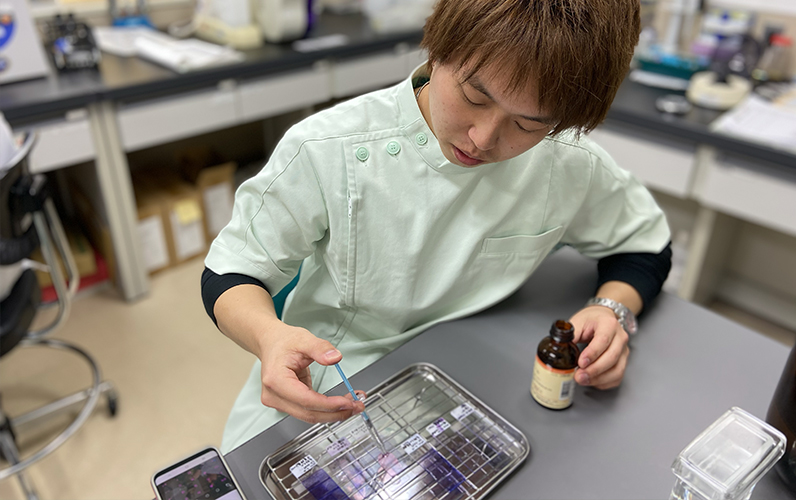

動物実験:科学研究の進歩や、医療の発展に貢献する

製薬会社などで、動物実験によりその製品の安全性を確認、分析、評価する実験動物技術者。動物を使用した研究の成果は、科学研究や医療の発展に貢献するものです。本学科では、実験動物技術者に求められる動物の適切な飼育管理や取扱のみならず、苦痛の軽減に配慮した方法についての知識も深めます。また、動物看護の視点を持って動物実験に向きあえる技術者を育成しているところに本学科の特徴があり、動物福祉について広く深く考えられる専門教育を展開していきます。

人間動物関係学:保護犬のボランティア活動を軸に地域で活躍する人材を育成する

人間動物看護学は、私たちの日常生活や医療・福祉・教育などの分野を中心に人間と動物(ペット・使役犬・動物園動物・野生動物など)の関係を学ぶ多分野にまたがる学問です。保護犬のトレーニングや保護動物を活用したアニマルセラピーのサポートを通じて、地域活動のできる「愛玩動物看護師」としての土壌を育てます。

オーストラリアの動物看護師国家資格

本学科は、日本の愛玩動物看護師国家資格と並行して、在学中に日本に居ながらオーストラリアの動物看護師国家資格を取得することができるプログラムを導入しています。この資格は、動物看護の先進国オーストラリアを始め、ニュージーランドや香港、マレーシア等の国々で働くことのできる非常に価値ある資格です。現在、本資格の取得を希望する学生が全国から集まって年々増加しており、彼らは本学教育動物病院での実地訓練にも積極的に参加しております。英語の好きな人や海外で働きたい人、国内のグローバル化に対応した動物病院での就職に活かしたい人はチャレンジしてみませんか。

学びに最適な環境を施設設備

付属教育動物病院 手術室

手術用顕微鏡などの高度医療機器を備えています。

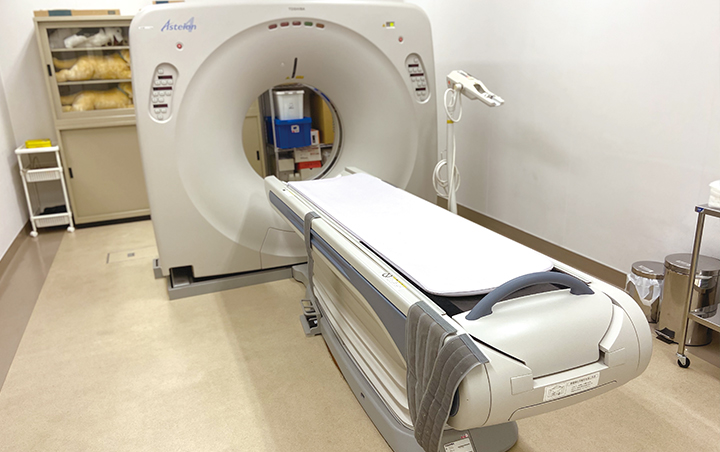

マルチスライスCT装置

他施設からの紹介症例に対応できるマルチスライスCT装置を備えています。

学科図書室

本学科学生は自由に出入り可能で、獣医学、動物看護学に関わる書物とパソコンを所蔵しています。

先輩たちのリアルボイスインタビュー

ワールド動物病院

2013年卒業 動物生命科学科

動物を取り巻く環境を変える

「動物×リハビリ」をもっと世の中へ!

動物と人間のより良い関係づくりに貢献したい。

子どものころから動物が好きで、高校時代に描いた将来の夢は、動物看護師になることでした。そして今、目標であった動物看護師として働いています。

病院に来る子たちは、1匹として同じ病態の子はいません。様子をしっかりと観察しながら、その子にとってのベストな処置を考えることは、難しくもあり面白くもあります。そういった過程を経て、動物たちが元気になっていくことや、飼い主さんが安心される様子を間近に見られることは、大きなやりがいです。そして何と言っても、大好きな動物たちに毎日携わることができるこの仕事は、何年やっても楽しくて仕方ありません。

大学時代には、検査や処置の練習をたっぷりと積むことができました。それは今の仕事内容に直結しています。他学科の学生と一緒に活動して様々な考え方に触れられたことも、社会人としての大きな財産になりました。

最近、リハビリの専門資格を取得しました。日本ではまだ十分に認知されていませんが、動物に対するリハビリの重要性はとても大きいです。「動物×リハビリ」を多くの人に知ってもらい、動物と人とのより良い関係に貢献することが、今の目標です。

Q 趣味・特技は?

体を動かすこと

一人でランニングしたり、職場の人とアクティビティに挑戦したりしてリフレッシュしています。

Q 今夢中になっていることは?

登山

季節を感じられて、登り切った時の達成感も大きく感じられて楽しいのでハマっています。

Q お気に入りのアプリ・アイテム

Instagram

プライベートはもちろん、仕事に役立つ情報も多く発信されているのでよく使っています。

岡山大学 自然生命科学研究支援センター

動物資源部門 鹿田施設

2010年卒業 動物生命科学科

動物が「好き」だから

動物の「痛みや苦しみ」を正面から考え抜く

実験動物の健康管理や環境整備で研究を支援。

実験動物技術者である私たちの役割は、実験動物の管理を通して研究者の支援を行うことです。例えば、病気にかかっていない健康な動物を研究者に提供するため、日々の飼育では体調チェックなどが欠かせません。実験期間中には、実験内容以外の要因で結果に違いが生まれてはいけません。そこで、飼育環境を一定に保つなど、適切な実験が行えるようにするのも私たちの役割です。

ときには動物愛護法の観点から、動物に与える苦痛が少なくなる実験方法を提案することもあります。研究は動物の命のうえに成り立っています。動物好きな人にとっては辛くもあるのですが、「どうしたら苦痛を減らすことができるか」を考えられるのも、やはり動物好きだからこそだと思います。職場のみんなは、誰もが動物好きですよ。

学生時代の経験で今の仕事に役立っているのは、実験犬の飼育当番をしたことです。健康管理などについてみんなで話し合って方針を決めた経験は、チームで意見を調整しながら物事を進めるという、今の仕事につながっています。倉敷芸術科学大学は、やりたいことを自由にやらせてくれる大学です。ぜひ、恵まれた環境でみなさんの夢を叶えてください。

Q 趣味・特技は?

ゴルフ

結婚を機に始めました。時々夫婦でラウンドして仕事や子育ての気分転換をしています。

Q 今夢中になっていることは?

動画配信サービスで韓流ドラマを観ること

早起きしてみています。

Q お気に入りのアプリ・アイテム

LINE MUSIC

お気に入りの音楽を聴きながら気分をあげて通勤しています。

卒業生の実績数字で見る(資格・就職)

資格一覧

- 教員免許(理科)

- 学芸員資格

- 愛玩動物看護師

資格取得率

| 実験動物技術者1級 合格率 | 愛玩動物看護師 合格率 | |

|---|---|---|

| 2022年 | 66.7% |

88.0% |

| 実験動物技術者1級 合格率 | 認定動物看護師 合格率 | |

|---|---|---|

| 2021年 | 80% |

100% |

卒業後の私をイメージするモデル進路

動物病院で愛玩動物看護師として活躍

愛玩動物看護師は、動物病院においてなくてはならない存在です。愛玩動物看護師のサポートなしでは適切な獣医療を施すことができず、動物を助けることはできません。このように動物病院における縁の下の力持ちとして診療業務を支えていることはもちろんですが、飼い主にとってもその存在はとても大きなものです。獣医療を理解した愛玩動物看護師として動物を助けるだけではなく、飼い主の不安を理解し、人々を助ける立場として活躍します。

実験動物企業にて技術者として活躍

本学科での学びと、実験動物技術者の資格を生かして、実験動物関連企業にて活躍します。実験動物は医療の発展には欠かせませんが、そのあり方は近年大きく変化しています。本学科で動物のプロフェッショナルとして動物愛護に理解を示した上で、必要かつ正確性の高い動物実験を提供する技術者として活躍します。

動物保護施設にて人と動物の橋渡し役を担う

愛玩動物看護師には、動物に関わる方に対して動物の愛護や適正な飼養の助言および指導を行うことが求められています。保健所では未だに多くの保護動物がいますが、これらの保護活動やそのサポートをできる人材が求められています。人々をつなぎ、連携しながら地域社会へ貢献します。

令和4年5月に愛玩動物看護師法が施行され、愛玩動物看護師は国家資格となりました。動物に関わるプロフェッショナルとして、幅広い分野での活躍が期待されています。

学びを積み重ねるカリキュラム

動物生命科学科では、1年次から座学による講義と実習を両輪で学びます。

愛玩動物看護師(国家資格)、オーストラリア動物看護師国家資格、実験動物技術者1級、理科教員免許、学芸員資格の取得に対応したカリキュラムです。

動物看護技術学 実習

健康な動物の適切な飼い方や動物の発する心理的なサインなどについて学びます。また、診察、検査、入院時などにおける動物看護業務の一つとなる保定技術や、投薬の援助技術、救急時の対応についても学習します。

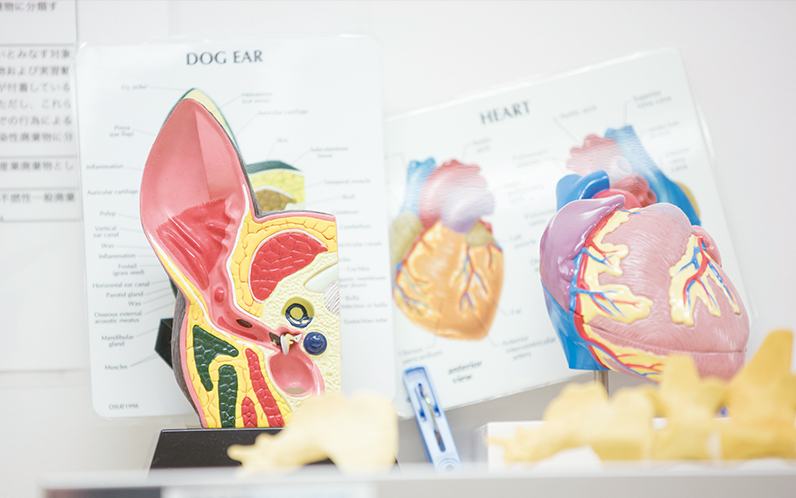

動物形態機能学Ⅰ

動物形態機能学では生命体としての動物を理解し、病的状態の動物を理解する基盤を確立することを目標としています。動物形態機能学Ⅰでは、生命のすがた、消化器と栄養代謝、血液と造血器を対象としています。

動物愛護・適正飼養実習

動物の飼養管理に関する基本的な取扱いや飼い主とのコミュニケーションなどについての知識を基に実践力を習得します。

動物感染症学Ⅱ

微生物や寄生虫が引き起こす感染症の感染メカニズム、予防・治療法など、感染症対策の基礎について理解し説明できるように学習します。

動物機能形態学実習

動物体がどのような化学反応で機能しているか、どのような形でどこに位置しているかを肉眼的に学ぶ実習です。

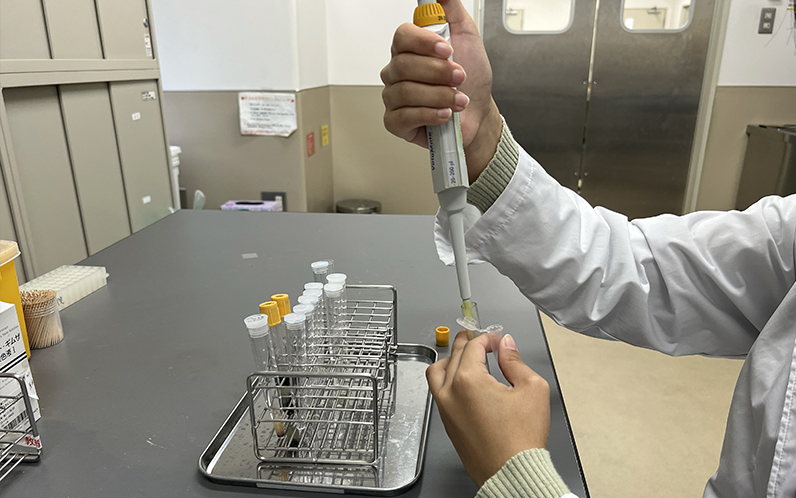

動物臨床検査学実習

動物の血液や尿、糞便などの臨床検査の意義、原理、方法を理解しながら、検体や測定機器の正しい扱い方について学びます。

動物行動学

動物が何を考えているかわかれば、それに合った対応ができます。そのためには動物の自然な状態での行動の成立メカニズムや意味を知る必要があります。

動物内科看護学実習

診療補助や生体検査、内科診療に必要な手技など、動物内科看護学で学んだ知識の実践力を修得し説明できるように学習します。

動物外科看護学実習

手術準備、術中管理、術後管理、手術に関する看護計画と実践など、小動物臨床における手術に必要な知識と手技を総合的に学ぶ実習です。

動物看護総合実習

実際の動物診療施設で診療業務に参加し、これまでに学んだ学習内容を統合します。

実験動物学演習

マウス、イヌを動物実験に用いる際の知識と技術を総合的に学びます。また、実験動物技術者としての心構えおよび応用技術を習得します。

卒業研究

研究室へ配属して主体的に研究活動を行います。成果を卒業前に発表し、大学生活の集大成とします。

特別講義

本学科の教育内容に関連する様々な分野から外来講師を招聘することで、現場の生きた知識、幅広い知識を学びます。

名物先生を紹介教員紹介

学科での取り組み学科オリジナル

ART&SCIENCE