アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

2024.12.14

教育・研究

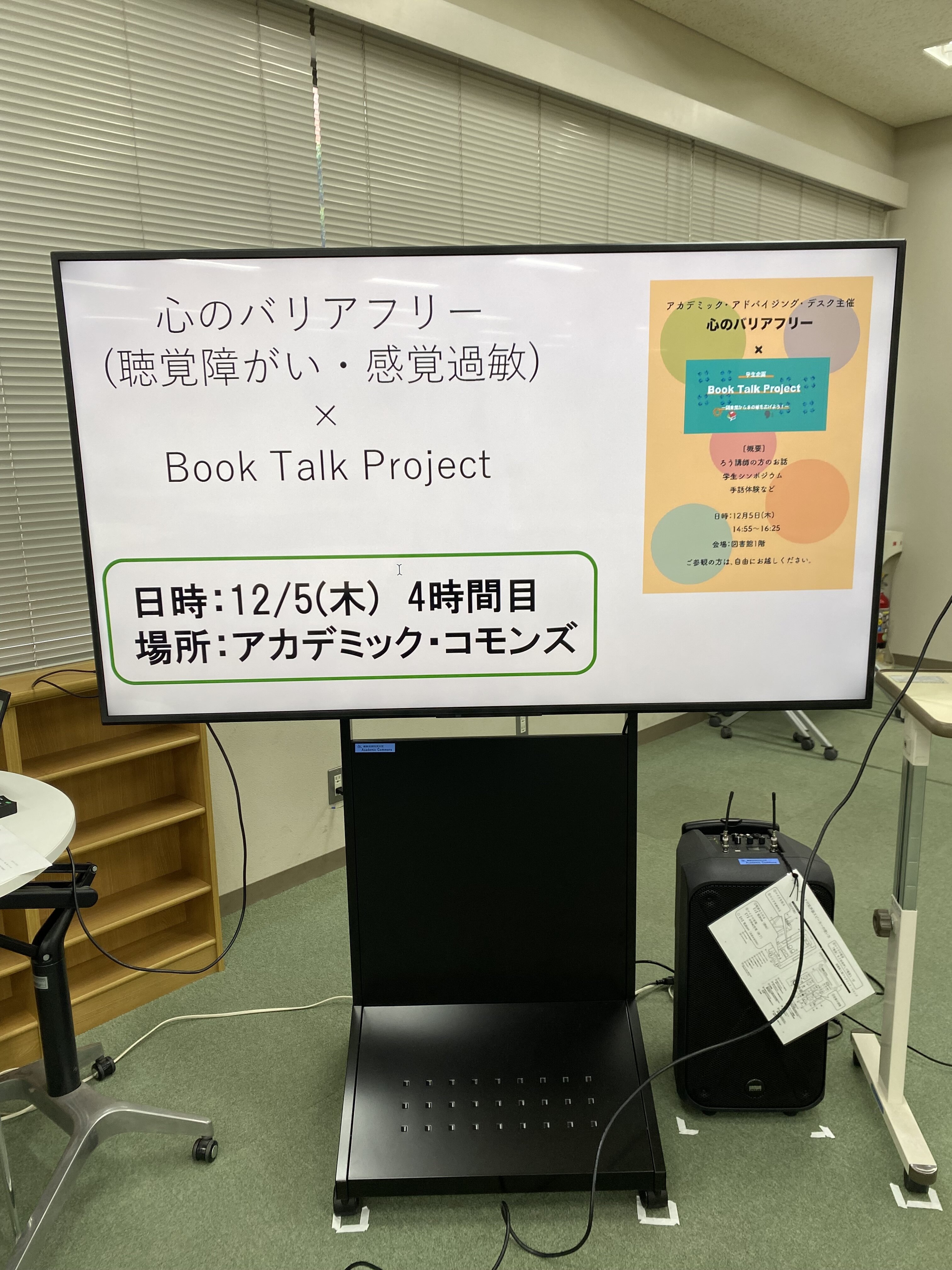

【11/4 12/5】アカデミック・コモンズの2つの障害理解行事で、学生がスポーツで障害のある人と交流/学生が意見交換

学生が障害理解について考える2つのイベント「スペシャルオリンピックスを知ろう(11/4)」と「心のバリアフリー(聴覚障害/聴覚過敏について)(12/5)」(アカデミック・アドバイジング・デスク主催/図書館・学生支援センター連携)がこのほど、アカデミック・コモンズ(4号館図書館1階)と体育館で開かれました。

まず、「スペシャルオリンピックスを知ろう」では、A&S Core11の「スポーツ・ウェルネス」とコラボし、約50人が参加しました。スペシャルオリンピックス日本SONローカルトレーナーの妹尾千恵子さんが「スペシャルオリンピックスは、全ての人にひらかれており、全ての人が大切な存在であることに気づかせてくれる場所」とし、「アスリート(障害のある人)」の活躍や活動内容を紹介しました。ヘルスピア倉敷アイスアリーナを使い、アイススケートの練習をしている女子アスリートとともに、学生のボランティア活動参加などを呼び掛けました。後半の交流ボッチャ(SOボッチの簡易版)では、アスリートと学生がチームを組んでプレーをしました。最初は緊張していた学生も、日頃からスキルを鍛えているアスリートのプレーに感心したり、的のボールすれすれにスローが決まると歓声を上げるなど、自然に笑顔になりました。妹尾トレーナーから、学生の声を掛け合うコミュケーションの良さやナイススプレーに対して、全員表彰されました。

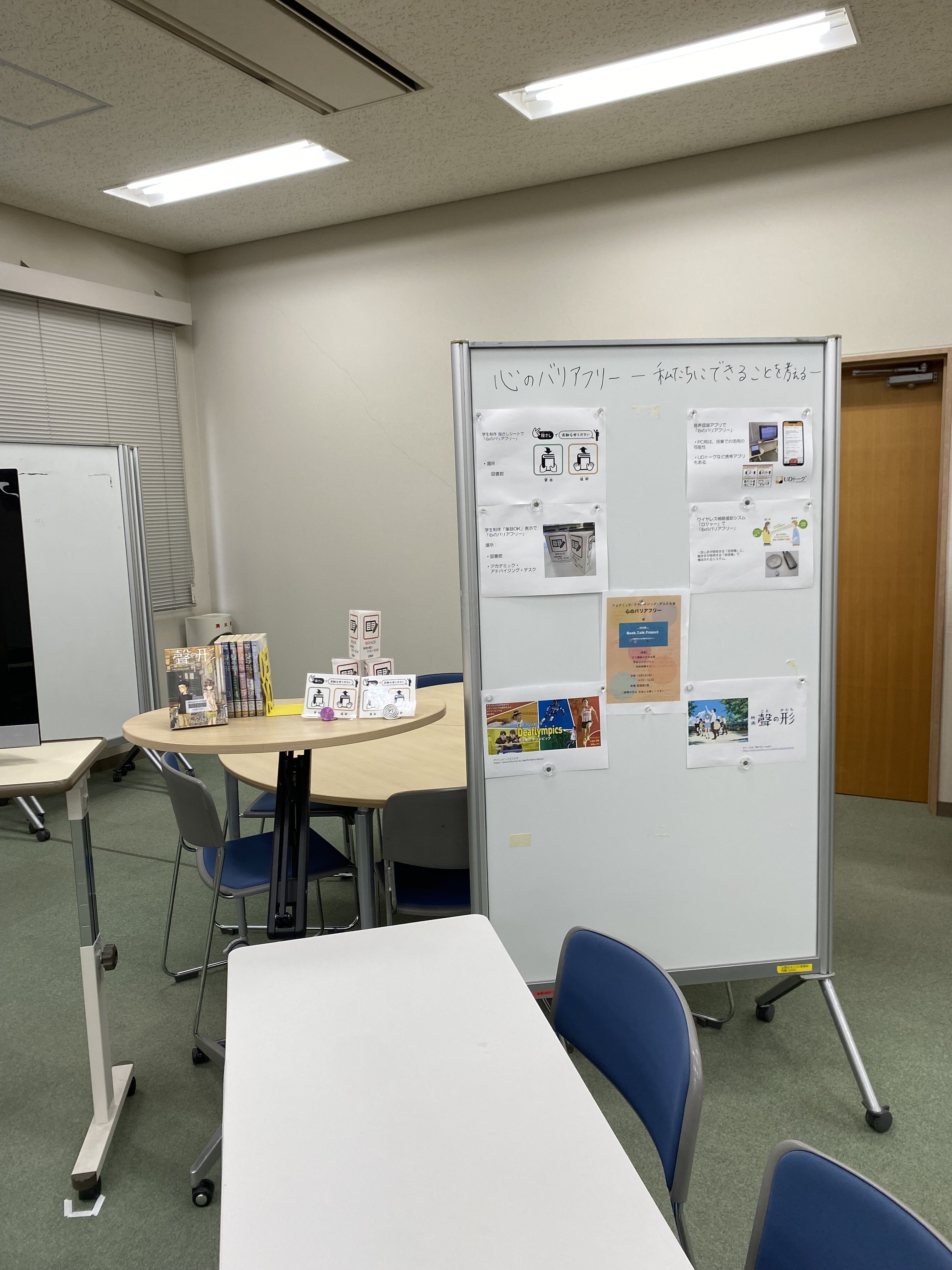

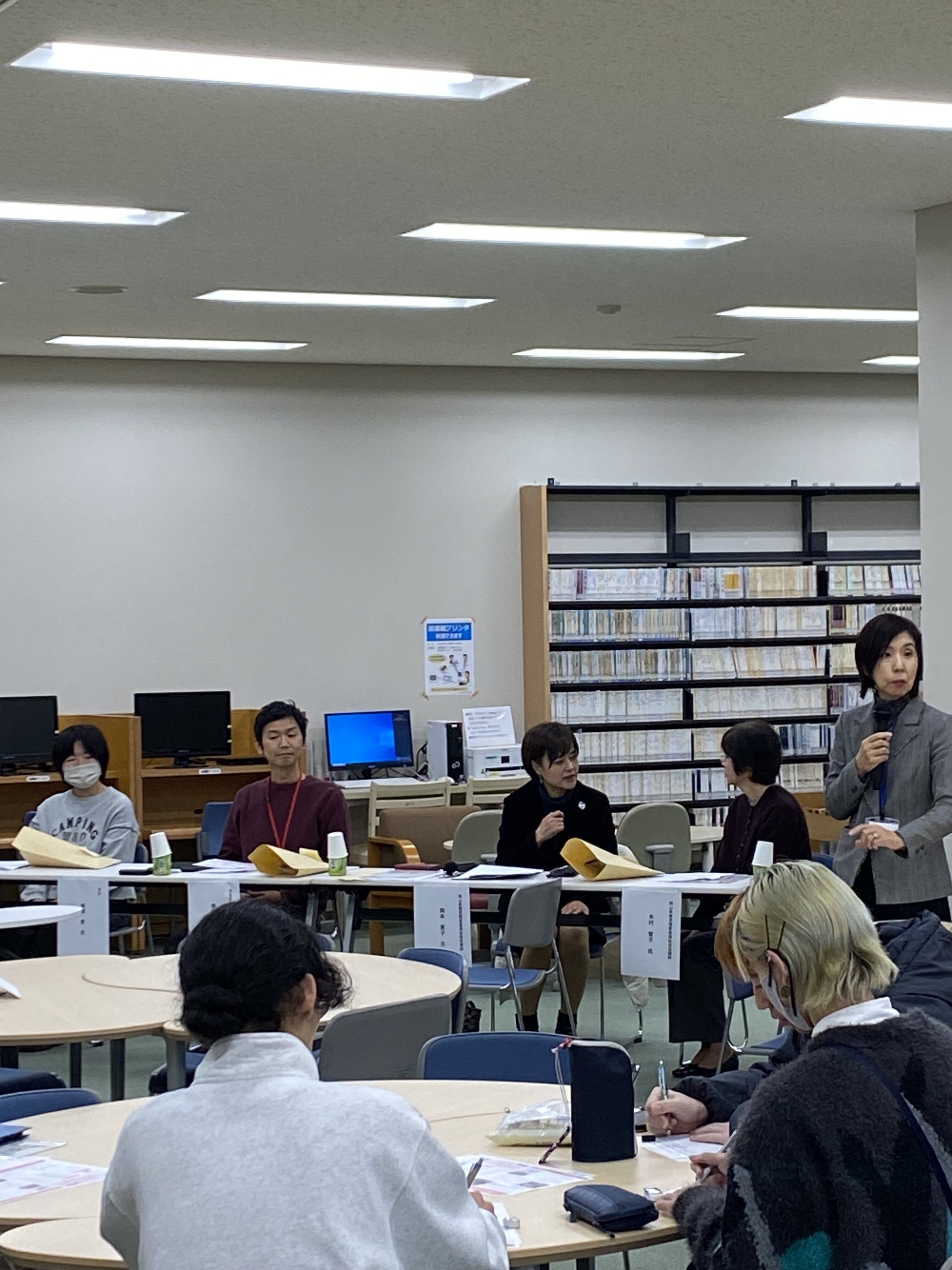

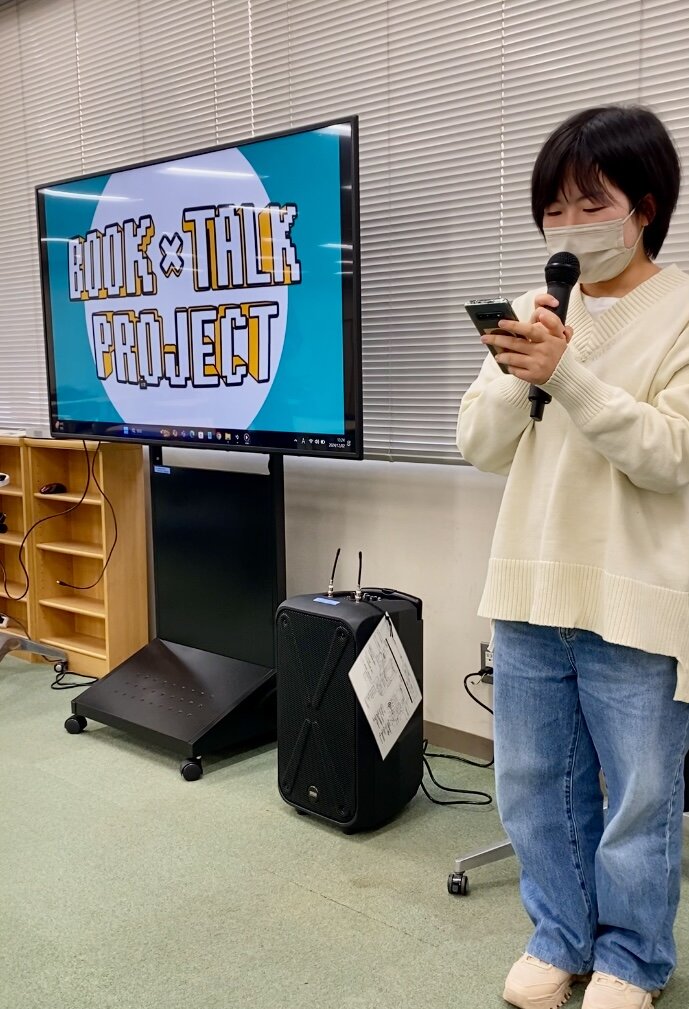

次に、「心のバリアフリー(聴覚障害/聴覚過敏について)」には、34人が参加し、岡山県聴覚障害者福祉協会倉敷支部支部長で、ろう講師の木村智子さん、同協会手話通訳者の遠藤寛子さんが「聴覚障害のある人とともに歩む共生社会」と題して講演しました。木村さんは「聴覚障害は外見から分からない障害。特に災害時には情報が入らず不安がある」などとし、「身振りなどでもいいので声をかけてみて」と話しました。続いて、木村さんから挨拶や出身地名の手話などを学びました。後半の学生シンポジウムでは、手話通訳者含め学生ら5人が登壇。学生パネリストは、障害のあるヒロインの図書が手話や障害理解のきっかけになったことや、別の学生パネリストは反対に、聴覚過敏のある人の感覚や体験を分かり易く説明し、音声認識アプリなども紹介しました。学生支援センターの橋元直幸先生は、ピアサポーター制度について触れました。木村さんは「聴覚障害や聴覚過敏などさまざまな障害や困難がある。一人ひとり『できること』を考え、共に歩むことが大切」と締めくくりました。イベントでは、聴覚障害理解を描いた学生制作のオープニング動画や聴覚障害のある人らの社会参加を促す学生制作のサイン(「筆談OK表示」「指さしシート」)が披露されました。サブモニターを使い、音声認識アプリを使った文字通訳が行われました。